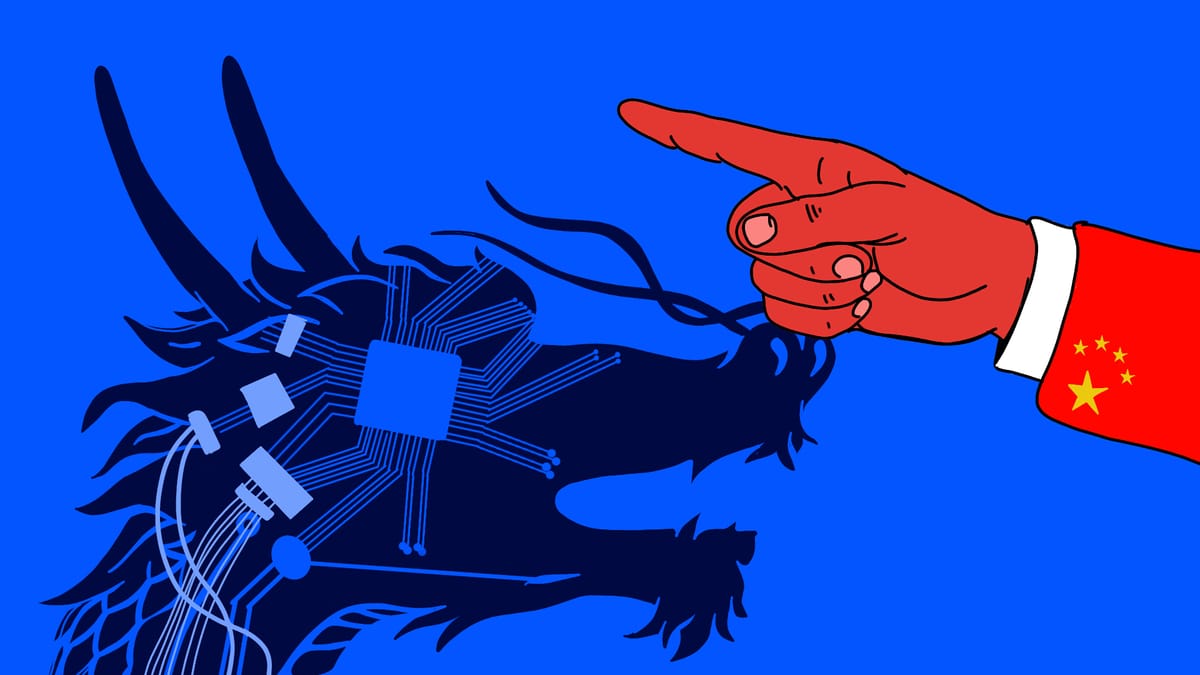

红色模型:中国人工智能治理的平衡与失衡

严密的监管举措是否会制约中国生成式人工智能行业的发展呢?在人工智能治理中,中国政府扮演的角色难道仅仅是冷血、只会说“不”的监管者而已吗?

从 2020 年底开始,中国政府对科技公司的监管措施开始令人闻风丧胆。首先是 11 月,政府紧急叫停融资超 340 亿美元的蚂蚁集团上市计划。随后是 2021 年 7 月,滴滴公司遭到中国网信办审查,其后软件被下架整改,最后因数据违规行为被罚款人民币 80 亿元。2021 年 10 月,美团也因垄断市场行为被罚款愈 5.33 亿美元。

紧接着,中国陆续出台了一系列监管科技企业的重要法规,包括《数据安全法》、《个人信息保护法》和《反垄断法》。不管是对科技巨头的打击,还是多项法规的制定,背后都体现了中国政府已经一改以往“包容审慎”的态度,取而代之的是对科技行业严厉的监管决心。而对于监管机构来说,目前最棘手的对象,莫过于飞速发展的生成式人工智能。

2023 年 4 月,中国互联网信息办公室起草了 《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》(下文简称《征求意见稿》),使得中国成为世界上第一个提出全面监管这一新兴技术的国家。紧锣密鼓三个月之后,网信办、国家发展与改革委员会(发改委)、教育部、科学技术部(科技部)、工信部以及公安部联合发布了 《生成式人工智能服务管理暂行办法》(下文简称《暂行办法》),最终确定了生成式人工智能服务提供商的各项规范。

在此之前,中国监管机构已经发布两部人工智能专门法规,分别是 2021 年 12 月发布的 《互联网信息服务算法推荐管理规定》(下文简称《算法推荐规定》)和 2022 年 11 月发布的 《互联网信息服务深度合成管理规定》(下文简称《深度合成规定》)。然而,严密的监管举措是否会制约中国生成式人工智能行业的发展呢?在人工智能治理中,中国政府扮演的角色难道仅仅是冷血、只会说“不”的监管者而已吗?

显然,这种偏狭的定位忽视了中国错综复杂的制度结构和社会现实。本系列文章希望打开这其中的复杂性,试图分析中国政府如何通过扮演多重角色实现人工智能治理,同时又是如何相互平衡不同角色之间的矛盾。这三组矛盾分别是发展与安全,投资与消费,以及地方现实和全球野心。这么安排,并不是为了搭建一个看似二元对立的框架,而是希望将中国政府放置在不同角色的紧张博弈之中进行讨论。因为如果只是简单静态地列举中国政府如何发挥各种职能,对于书写国家与技术发展之间的纠缠关系而言,是乏力,同时也是寡淡的。