观点|待审判的艺术劳动盗窃案

艺术家并未与 AI 开发者达成任何协议,其作品被直接搜刮且用于商业目的,自己却一无所获。这种未经同意的“掠夺”正是劳动盗窃的本质。

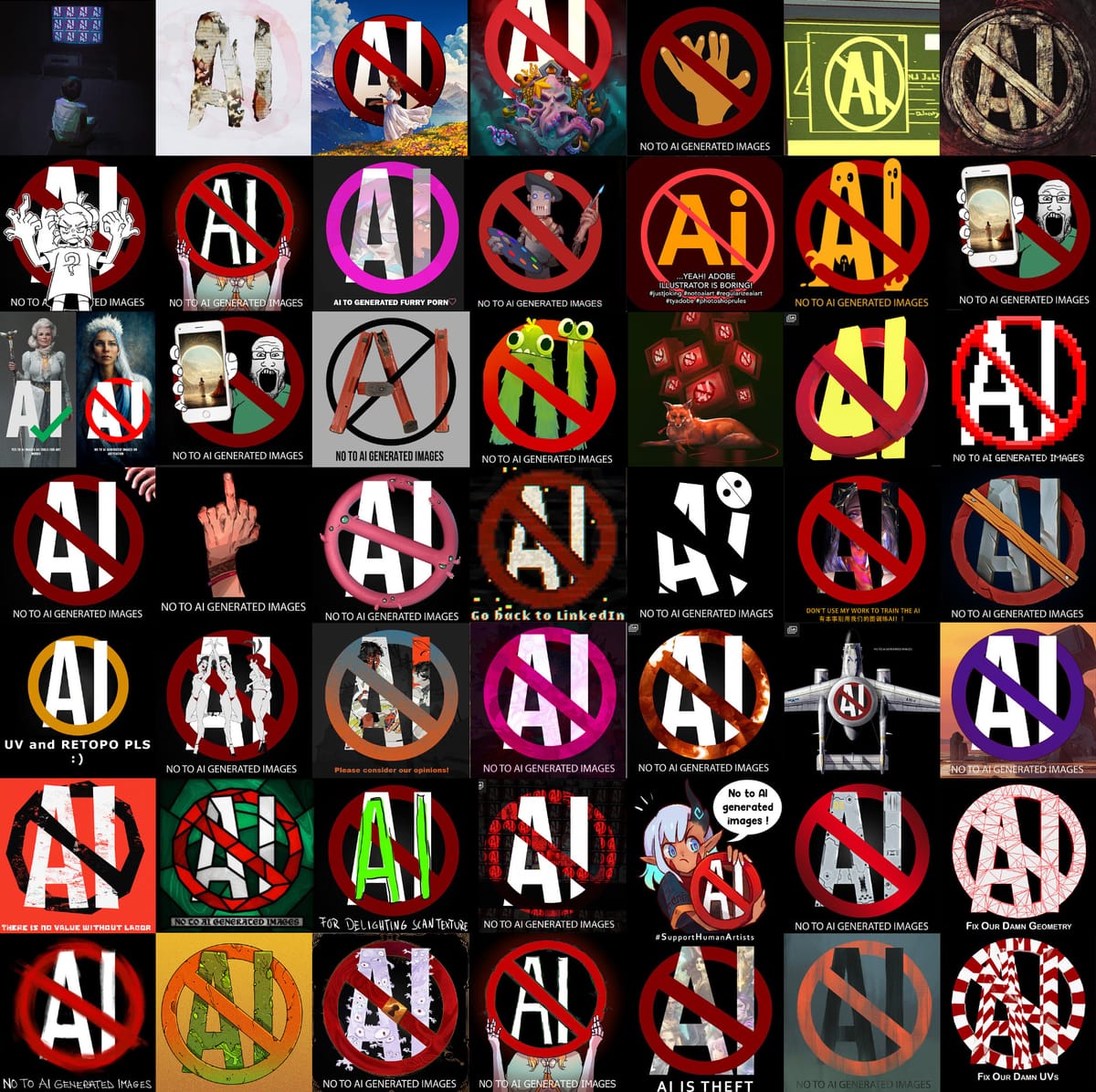

随着 AI 生成图像风靡网络,艺术家的抗议浪潮也愈演愈烈,艺术家们声称:“这是有史以来最大的艺术盗窃案”(AI is theft)。然而,“盗窃”在艺术语境中并非是一个清晰明了的概念。为了厘清这场争议,我们需要先明确艺术家们口中‘盗窃’的指的是什么,再一一分析不同“盗窃”形式,最终定位图像生成模型伦理问题的症结。毕竟,只有明确了“盗窃”的意涵,我们才能理解抗议者的诉求,并评估这些指控是否站得住脚,而不至于狂热地采取一边倒的态度。

目前所见,抗议者提到的“盗窃”大致可以分为三种:抢劫(heist)、剽窃(plagiarism)和劳动盗窃(labour theft)。虽然每一种都有其独特的含义,但并非所有形式都能被用作批评图像生成模型关键和有效的论据。接下来,我们将逐一探讨这些形式,分析前两者为何不足以成为核心指控,并最终聚焦于劳动盗窃这一最核心的议题。

抢劫:略显夸张的比喻

说到艺术盗窃,人们首先想到的可能是“抢劫”,指的是未经授权而掠夺艺术品。抢劫的关键在于:小偷剥夺了所有者对艺术品的占有权,因此无论是其经济价值、审美价值还是文化意义,都无法再由合法所有者享有。然而,这种说法更多是修辞上的夸张,而非事实上的描述,也并不符合图像生成模型实际的运作原理。

AI 图像生成器使用的是数字图像,即便这些图像代表了实体艺术品,也并未发生物理上的“抢走”。艺术家依然拥有他们的原作,只是其数字副本被用于训练 AI 模型。因此,抢劫所带来的直接损害——即所有者失去对艺术品的占有——并未发生。更何况,数字时代的复制并不会让原作消失,这与传统抢劫的本质截然不同。显然,“抢劫”只是抗议者用来吸引注意力的比喻,真正的伦理问题还需从其它角度寻找。

剽窃:复杂但非核心的指控

如果说抢劫过于牵强,那么剽窃这一指控似乎更符合人们的直觉?剽窃在艺术中指非法声称对他人作品的创作权,即将他人的劳动成果据为己有。与抢劫不同,剽窃并不剥夺原作者对作品的占有权,而是盗取了创作的“责任”和“荣誉”。在 AI 生成图像的语境中,剽窃被细分为三种形式:复制、代笔和风格盗用。