观点|AI 生成图像到底是不是艺术?或许没那么重要

当下我们需要超越“去合法化”的批判思路,直面 AI 对于政治经济结构的挑战。

近段时间,无数用户借助 OpenAI 的 GPT-4o 新版,只需寥寥数语,就可以生成一幅幅带有浓郁“吉卜力风格”的图像。人们把各种各样,无论公共或是私人的图片,都上传到 GPT-4o 中生成一番,各个社交媒体仿佛都罩上了吉卜力风格的滤镜,就连 OpenAI 的创始人兼 CEO 山姆·奥特曼(Sam Altman)本人的头像,也换上了他吉卜力风的个人自拍。然而这场风潮也引发了许多争议,其中有一种声音很耳熟,让我想起了第一次 AI 艺术风靡网络的时候。让我们先回到这段不久前的历史看看吧。

2022 年 8 月,那时候科罗拉多州博览会美术比赛上,一幅名为《Théâtre D’opéra Spatial》的数字图像摘得桂冠。这幅画描绘了三个类人身影站在昏暗的大厅中,透过宽大的圆形窗户凝视外面明亮的风景,画面既诡异又引人入胜。然而,当得知提交这幅作品的杰森·艾伦(Jason Allen)并非完全亲手绘制,而是借助 AI 工具 Midjourney 生成时,艺术界掀起了轩然大波。

这场胜利迅速引发激烈争论:AI 生成的图像算不算艺术?使用 AI 参赛是不是作弊?更深层次的问题接踵而至——AI 是否正在威胁人类艺术的根基?许多人试图通过“去合法化论证”来否定 AI 艺术的价值,但这些争辩真的能触及问题的核心吗?接下来我将剖析去合法化论证的是什么及其缺陷,并揭示它们为何无法真正解决 AI 艺术带来的伦理困境。

什么是去合法化论证?

所谓“去合法化论证”,指的是那些试图证明 AI 生成的图像不配被称为“艺术”的观点。这些论证的核心在于质疑 AI 艺术的合法性,认为它要么违反了艺术创作的公平性,要么缺乏艺术应有的本质属性。这种思路在杰森·艾伦获奖后迅速浮出水面,尤其是在社交媒体和新闻评论中,人们围绕两个问题展开激烈争论:用 AI 参赛算不算作弊?AI 生成的图像到底是不是真正的艺术?这些质疑并非凭空而来,它们反映了人们对新技术冲击传统艺术的天然不安。然而,去合法化论证究竟是如何展开的,又有哪些具体表现形式呢?

所谓“去合法化论证”主要表现为两种形式,分别从过程和本质两个角度,质疑 AI 生成艺术的合法性。首先是针对过程的“作弊论”。这种观点将 AI 艺术的创作过程类比为体育竞技中的不公平行为。比如,有人会说,使用 AI 工具就像运动员穿上减少阻力的泳衣,甚至更极端一些,像在马拉松比赛中偷偷搭公交车直达终点。这种类比的逻辑很简单:艺术创作应该是一个全凭个人努力和技巧的过程,而 AI 的高效性和自动化特性削弱了这种努力的价值。就像体育比赛中,规则要求选手靠自己的力量完成比赛,任何外部助力都被视为不公平,AI 的介入似乎也让艺术家在比赛中获得了“不当优势”。在杰森·艾伦的案例中,反对者认为他在创作中依赖 Midjourney,等于绕过了传统艺术家耗费多年磨练的技巧,因此他的胜利不具备正当性。

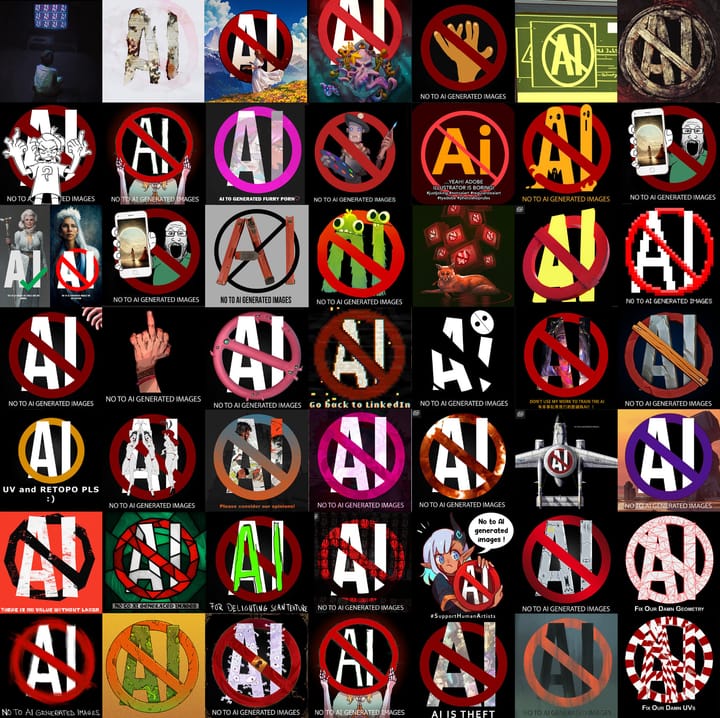

其次是针对本质的“非艺术论”。这种论证聚焦于艺术的本质,认为 AI 生成的作品缺乏人类创作的核心要素——创意和情感。支持者会指出,AI 艺术的生成过程不过是用户输入几个关键词,按按回车,模型便机械地输出图像,整个过程几乎不需要人类的深度参与。他们可能会问:如果艺术是人类灵感与心血的结晶,那么一个只需敲几下键盘就能完成的作品,凭什么被称为艺术?在这种视角下,AI 更像是一个高级的“复制机器”,而不是真正的创作者。一些在线艺术社区甚至以此为由,禁止 AI 生成内容进入平台,认为这些作品不过是技术的产物,谈不上任何艺术价值。

这两种论证在现实中往往交织在一起。它们的共同点在于,都试图通过贬低 AI 艺术的创作过程,来否认其作为艺术的资格。但这些论证真的站得住脚吗?或者说今天还有必要讨论艺术的本质吗?

去合法化论证的不足

尽管去合法化论证听起来振振有词,但深入分析后不难发现,它们存在诸多不足之处,甚至在某种程度上掩盖了 AI 艺术更深层次的问题。

首先,这些论证往往源于恐惧而非理性思考。无论是“作弊论”还是“非艺术论”,背后都潜伏着对技术颠覆传统的不安情绪。这种情绪并非新鲜事。回顾历史,19 世纪摄影术诞生时,画家和评论家也曾提出几乎一模一样的去合法化论证。一位匿名评论家在 1865 年写道:“摄影只是机械过程,而艺术是人类对上帝造物的喜悦表达,二者有着本质区别。”当时的人们认为,摄影的高效性和机械性让它无法与绘画的创造性相提并论。然而,今天摄影早已被广泛接受为一种艺术形式。这种历史模式表明,去合法化论证常常是新技术刚出现时的一种本能反应,随着时间推移和社会接受度的提高,这些论点往往不攻自破。

其次,去合法化论证过于狭隘,忽视了艺术定义的流动性。艺术从来不是一成不变的概念。从印象派绘画到自拍照片,每一种新形式的出现都曾引发争议,但最终都被纳入艺术的范畴。AI 艺术虽然依赖技术,但它依然需要人类输入提示词、调整参数,甚至进行后期修饰,这些环节难道不也是一种创造性劳动吗?将 AI 艺术一棍子打死为“非艺术”,实际上低估了人类与技术协作的潜力,也限制了我们对艺术边界的想象。

更重要的是,这些论证回避了 AI 艺术带来的真正挑战。无论是争辩“作弊”还是“非艺术”,焦点都停留在哲学层面,纠结于 AI 作品是否符合艺术的传统定义。然而,现实中的问题远不止于此。AI 艺术不仅关乎美学争论,更涉及经济、伦理和社会层面的深刻影响。去合法化论证的缺陷在于,它满足于表面上的否定,却无力触及这些更紧迫的议题。

AI 艺术的伦理危机何在?

AI 艺术的伦理危机远超“它算不算艺术”的范畴,而去合法化论证之所以不足以应对这些问题,是因为它完全忽略了生成式 AI 对人类劳动和价值分配的深层影响。

首先,经济层面的威胁不容小觑。19 世纪,摄影的普及让许多职业画家失去了生计,如今 AI 艺术的崛起似乎也在重演这一幕。批评家波德莱尔(Charles Baudelaire)曾在 1859 年警告,摄影“入侵艺术领域,成为艺术的死敌”。今天,类似的声音再次响起——AI 工具以惊人的速度和低廉的成本生成图像,已经开始在游戏开发、电影制作和广告设计等领域取代人类艺术家。梦工厂动画的联合创始人杰弗里·卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)甚至预测,AI 可能取代动画行业 90% 的岗位。

与过去的自动化不同,生成式 AI 威胁的不仅是枯燥重复的劳动,而是人类引以为傲的创造性活动。哲学家约翰·达纳赫(John Danaher)指出,自动化正在侵蚀那些与人类幸福息息相关的领域——艺术、科学、道德。如果艺术创作被机器接管,人类将失去一种重要的自我表达方式,甚至可能动摇我们生活的意义根基。去合法化论证却对此视而不见,它只顾着否定 AI 艺术的合法性,却无法回答如何应对这种对人类价值的系统性威胁。

更深层次的伦理问题是 AI 对人类劳动的隐秘剥削。AI 生成器如 Midjourney 并非凭空创造图像,而是通过分析海量人类艺术家的作品来训练模型。这些作品往往未经许可就被抓取,艺术家既得不到回报,也无法控制自己的创作如何被利用。试想,一个画家花了半生钻研技艺,却发现自己的风格被 AI“偷走”,用来生成无数廉价副本,而他本人却分文未得。这种行为本质上是对劳动成果的盗窃,却被技术的光环掩盖。去合法化论证完全绕开了这一问题,它只关心 AI 艺术的“资格”,而不问这种技术如何在无形中剥削创作者。总之,当下我们需要超越“AI 艺术到底是不是艺术”的抽象争论,直面 AI 对于政治经济结构的挑战,这才是我们真正需要解答的问题。

参考文献

1. McCormack, J., Cruz Gambardella, C., Rajcic, N., Krol, S. J., Llano, M. T., & Yang, M. (2023). Is writing prompts really making art? In C. Johnson, N. Rodríguez-Fernández, & S. M. Rebelo (Eds.), Artificial Intelligence in Music, Sound, Art and Design (pp. 196–211). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29956-8_13

2. Goetze, T. S. (2024). AI Art is Theft: Labour, Extraction, and Exploitation: Or, On the Dangers of Stochastic Pollocks. The 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 186–196. https://doi.org/10.1145/3630106.3658898

Comments ()